- A+

建盏对烧制气氛要求非常严格,气氛稍有偏差,成品效果就大相径庭。作为工艺师,如果对控制气氛不拿手的话,就无法烧出好作品。

一直有盏友对建盏在窑炉中需要的气氛是什么,会对釉色有怎样的影响抱有疑问。

本篇节选李达2007在《收藏家》杂志发表的文章中,关于还原气氛的部分,并作出注释说明。希望有所帮助。

建盏的名贵釉色,如兔毫、鹧鸪斑、曜变斑纹等,要在还原气氛下形成。

「还原」是获得电子的过程(可理解为减去氧),氧化铁减去所有氧最终被还原为纯金属铁,工业炼铁就是还原法的应用。

与「还原」对应的逆过程是「氧化(可理解为加入氧)」。

空气中有大量的氧气,如果在烧窑时,令氧气大量进入窑炉内部,完全燃烧,则此时窑内气氛必然偏氧化;反之,若以技术降低窑炉内含氧量,使窑火缺氧,需要从胎釉中抽取氧以继续燃烧,则此时窑内气氛就偏还原。

这说明构成建盏斑纹的物质需要在还原条件下产生。

但建盏釉属于铁系结晶釉(准确来说是铁系分相-析晶釉),结晶的物质是铁氧化物,有二价铁和三价铁。

还原使三价铁变二价铁,二价铁是强熔剂,易回熔到釉中,使得结晶物质处于不稳定状态,直接影响斑纹的形态和色彩。

建盏釉与其它结晶釉在烧成方面的一个重大区别就是构成斑纹的物质复杂且不稳定。

建盏中褐色斑纹相对银色好烧,因为形成褐色斑纹的物质以三价铁为主。

虽然烧成前期需要还原来控制斑纹的形态,但后期在控制斑纹色彩时可转氧化,氧化气氛很好掌握,所以斑纹形态与色彩较稳定。

银色斑纹烧的难度要大的多,因为在烧成后期仍需还原。

若二价铁过高,斑纹就隐去,甚至消失。(原因见上文中所说的,二价铁是强熔剂,所以还原气氛越强,斑纹越容易消失,保存下来的难度越大)

烧银色斑纹,不仅色彩很不稳定,同时会危及斑纹的形态,影响到斑纹的大小、厚薄、边界、清晰度、沉浮、镜面与否等诸多问题。

特别是银蓝色的斑纹,更处于稍纵即逝的状态。

▼两只斑纹颜色与形态不同的宋代兔毫盏

所以建盏中银色斑纹大都不如褐色斑纹清晰,斑纹边界较模糊,斑纹表面常有毛刺感。

由此可知,银色斑纹受还原气氛严重制约。曜变斑纹比银色斑纹难度更大的原因在于其形态在烧成前期就易散开消失,形之难存,更何况色。犹如皮之不存,毛将焉附。

▼日本静嘉堂收藏的国宝曜变盏,内盏壁如碗中宇宙,外盏壁却如黑夜一般低调,就是因为曜变斑纹形成于极致的还原气氛当中,气氛稍一波动,斑纹或来不及形成便隐没,或形成后熔入底釉中。

文章节选部分就到这里。正因为越是珍贵美观的斑纹受到气氛的影响越大,每个建盏工艺师都很在意还原的时间和与温度的关系。

什么温度开始还原,还原多长时间,和釉料配方一样,都需要在实践中摸索,不交学费是无法烧出好作品的。

这是还原气氛对建盏而言「玄」的部分。

当然理论与实践相结合,久而久之还是能摸出规律,要不然现在行业内就没人能坚持下来,都被劝退了。

只不过对于实践的心得,鲜有人会发表成文字。

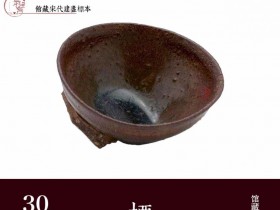

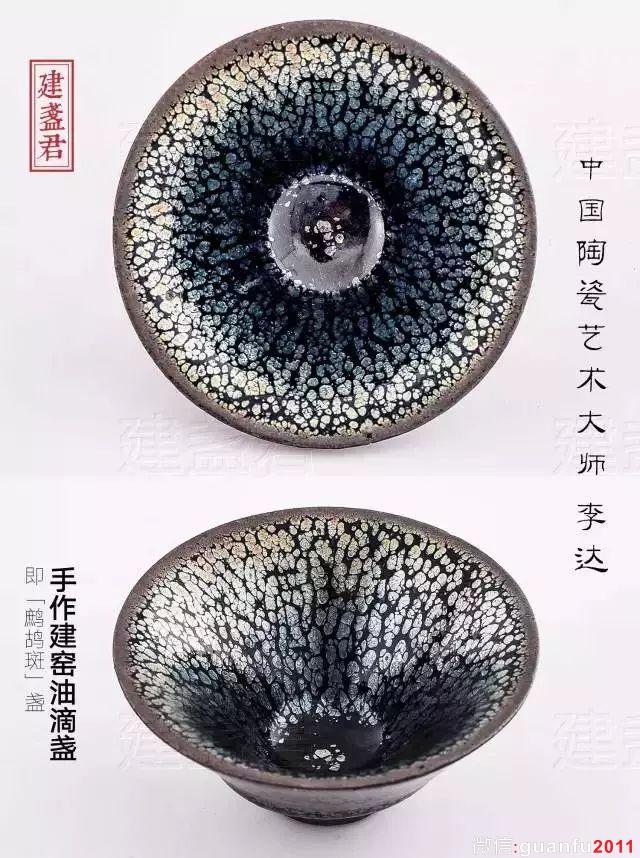

李达手作,鹧鸪斑撇口盏

▼

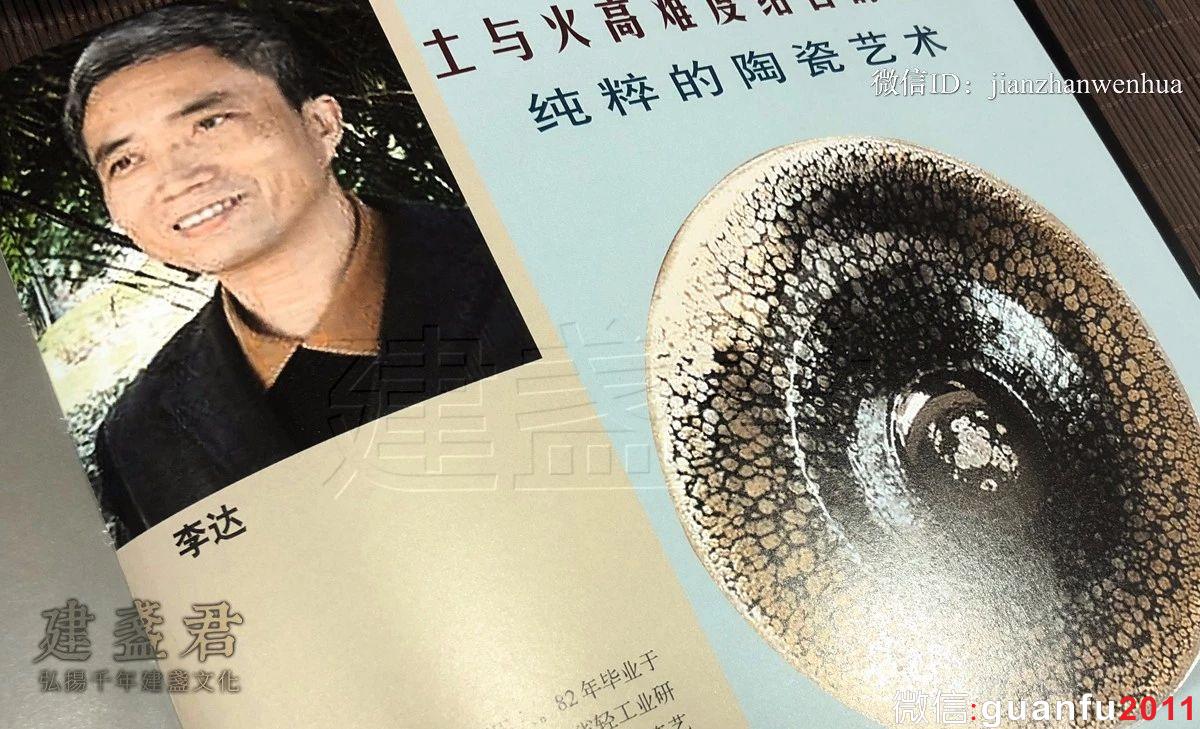

李达作为科班出身的工程师,研究建盏烧制技艺几十年,能在互联网尚不发达的时候,以科学的角度将部分原理阐释给大众,是很难得的。

他早年的著作也成为建盏界入门必读的资料。

但是李达老师的文章篇幅很长,一次性看完和看一本书已经没区别。为便于阅读和传播,这里分开转载并加上注释(同时有一些删减)。阅读前文请看末尾关联文章。

作者简介

李达,1955年生,1982年毕业于福州大学物理化学专业。福建省轻工业研究所高级工程师。2003年被评为中国陶瓷艺术大师。集建盏理论与实践之大家。

长期钻研铁系结晶釉,攻克宋代建窑珍品鹧鸪斑(油滴)烧制难题。作品被紫光阁、北京故宫博物院等权威机构收藏。

其作品胎骨似铁,所烧鹧鸪斑为多层次立体结晶,至今无人能效仿。

鉴别建盏、了解作品收藏空间、价格趋势,可加编辑微信:guanfu2011,暗号“作品”